Inhaltsverzeichnis

Prozessoptimierung steht heute bei erfolgreichen Unternehmen auf der Tagesordnung. Viele Unternehmen stehen jedoch vor einer großen Herausforderung: den ersten Schritt in Richtung Prozessoptimierung zu machen. Oftmals scheint es schwierig, den Überblick über komplexe Abläufe zu behalten und Engpässe zu identifizieren. Genau hier kommt die SIPOC-Analyse in’s Spiel. Die SIPOC-Methode bietet eine klare und strukturierte Darstellung von Geschäftsprozessen und hilft Unternehmen dabei, den Start in die Prozessoptimierung zu meistern. In diesem Blog-Post wird unsere Kollegin Stefanie Bolzek genauer betrachten, wie die SIPOC-Methode ihnen dabei hilft, den ersten Schritt zu machen und den Weg zur Effizienz und Kundenzufriedenheit zu ebnen.

Sie möchten Ihre Prozesse dokumentieren, analysieren, optimieren und vielleicht sogar automatisieren? Und Sie wissen noch nicht genau, wie das gehen soll, weil z.B. Ihre Prozessdokumentation nicht sehr aussagekräftig ist? Dann kann es sinnvoll sein, die Prozesse zunächst auf der Makroebene anzuschauen, bevor Sie das ganz große BPMN- (Business Process Model Notation) oder ePK-Modell (ereignisgesteuerte Prozess Kette) entwerfen. Für die Prozessbetrachtung auf der Makroebene gibt es mehrere Möglichkeiten, z.B. die Brown-Paper-Methode, ein einfaches Flussdiagramm oder die SIPOC-Analyse. Letztere möchte ich Ihnen heute anhand eines Beispiels vorstellen. Die beiden anderen Methoden folgen dann in weiteren Artikeln.

SIPOC steht für Supplier, Input, Process, Output und Customer. Mit der SIPOC-Analyse können Sie Ihre Prozesse End-to-End einfach beschreiben und sich so einen schnellen Überblick verschaffen. Im folgenden stelle ich Ihnen die SIPOC-Analyse anhand eines Beispiels vor. Als erstes gibt es aber eine Einführung in das Thema.

Die SIPOC-Analyse: Was sollte ich beachten

Zunächst etwas zur Historie. Die SIPOC-Analyse stammt ursprünglich aus Six Sigma und wird dort bei der Auswahl des zu verbessernden Prozesses in der sogenannten Define-Phase des Projekts eingesetzt. Aber auch außerhalb von Six Sigma ist sie sehr hilfreich zur Prozessanalyse. Wie schon angeklungen, kann sie ebenso genutzt werden, um Prozesse das erste Mal zu beschreiben, wie auch um Schwächen bestehender Prozesse zu entdecken, wie

- unklare Ziele des Prozesses

- fehlende Prozessschritte

- nicht definierte Start- und Endpunkte des Prozesses.

- Konflikte bei internen (z.B. Regeln und Vorschriften) und externen Prozessanforderungen (z.B. Kundenwünsche)

- unklare Zuständigkeiten

- unterschiedliches Verständnis des Prozesses

Das Tool ist bewusst klein gehalten, um die Prozesse möglichst aus der Vogelperspektive zu betrachten. Schaut man sich an, wie ein SIPOC-Analyse-Template gemeinhin aussieht, so ist der Eindruck zunächst, dass dies ja schnell befüllt sein sollte.

Aber täuschen Sie sich nicht, Sie sollten dafür nicht zu wenig Zeit einplanen. Und nicht zu vergessen, dies ist natürlich kein Tool, dass Sie im stillen Kämmerlein ausfüllen können. Im Gegenteil, es lebt von der Diskussion. Die richtige Zahl von Prozessbeteiligten sollte also eingeladen sein. Gemeinhin geht man von drei bis sechs Teilnehmenden aus. So lässt sich der Termin gut steuern, auch wenn es hoch hergehen sollte. Denn Prozesse können für die, die an ihnen einen Anteil haben, egal ob als Owner oder ausführende Menschen einen hohen emotionalen Wert haben. Sie betreffen ganz explizit die eigene Arbeit und sind daher sinnstiftend und bilden gleichzeitig lang geübte Routinen ab, die niemand gerne ändern möchte.

Daher empfiehlt es sich immer, den Termin von einer unbeteiligten ModeratorIn leiten zu lassen aus einer anderen Abteilung oder von einem externen Dienstleister. Dann können sich alle voll und ganz auf ihren Prozess konzentrieren. Die Hauptaufgabe der ModeratorIn ist es, einerseits die Einhaltung der bekannten Meetingregeln (What happens in Vegas stays in Vegas, jeder lässt die andere ausreden, es gibt kein falsch oder richtig etc.) sicherzustellen und andererseits die Diskussion einzufangen, wenn sie sich zu sehr in Prozessdetails verliert.

Die SIPOC-Analyse ist beschränkt auf fünf bis sieben Hauptprozessschritte, alles andere wäre zu detailliert. Es ist nicht ganz einfach, sich auf die wichtigsten Schritte zu einigen. Wichtig ist einfach, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, nämlich ein Prozessmodell zu entwickeln, mit dem es möglich ist, Schwachstellen des Prozesses zu erkennen (unklare Ziele, fehlende Prozessschritte, nicht definierte Start- und Endpunkte, Konflikte bei internen und externen Anforderungen, unklare Zuständigkeiten, unterschiedliches Verständnis). Haben sie diese erkannt, sind Sie schon einen großen Schritt weiter in der Analyse bzw. Optimierung Ihrer Prozesse.

Die SIPOC-Analyse: Wie bediene ich das Template?

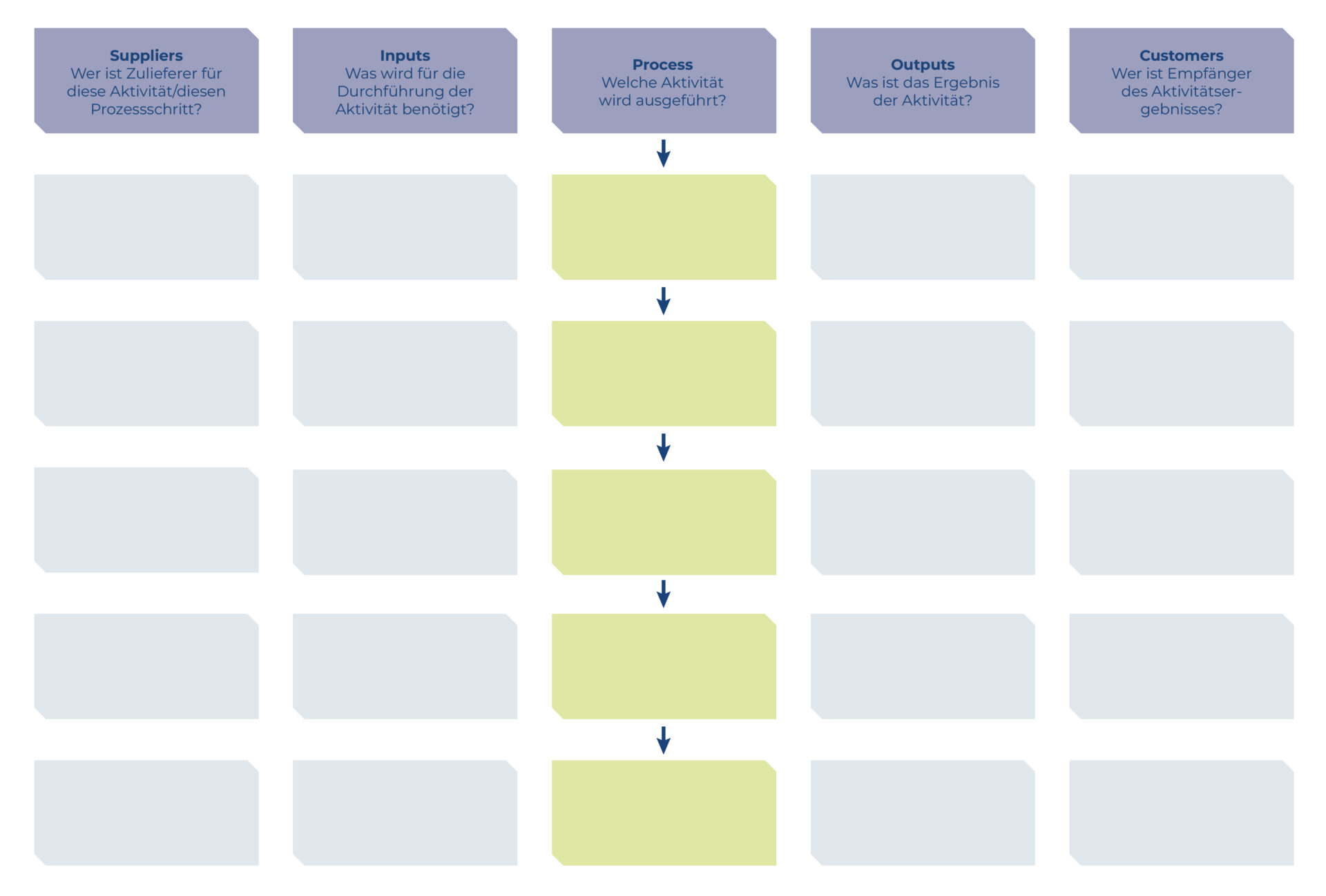

Zunächst einige Erläuterungen zu den Inhalten des Templates. Das Template hat fünf Spalten in denen die folgenden Dinge beschrieben werden:

- Customers: diese Spalte befindet sich ganz rechts und beschreibt, wer der Empfänger des Outputs, also der Kunde in diesem Prozessschritt ist

- Outputs: diese Spalte beschreibt, was das Ergebnis der beschriebenen Aktivität ist, also das, was der Kunde erhält

- Process: in dieser Spalte ist der Prozessschritt beschrieben, der aus den Inputs, die die Suppliers zuliefern einen für den Kunden sinnvollen Output macht

- Inputs: hier werden die Inputs beschrieben, die der Supplier zuliefert

- Suppliers: Diese Spalte beschreibt den oder die Zulieferer

Der Prozess wird jeweils von oben nach unten gelesen. Pro Prozessschritt ist jeweils eine Zeile vorgesehen. Die Eintragungen in den Spalten „Customers“, „Outputs“, „Inputs“ und „Suppliers“ können pro Prozessschritt mehrere Punkte enthalten. Daher finde ich es hilfreich, die Zeilenüberschriften auch in der Mehrzahl zu wählen.

Wenn Sie im Netz suchen, werden Sie verschiedene Empfehlungen finden, in welcher Reihenfolge Sie das Template befüllen sollten. Jedes Vorgehen hat seine Berechtigung, je nachdem, wie Ihre speziellen Sicht auf Ihre Prozesse ist. Sind Sie eher fokussiert auf den Workflow, ist es für sie vielleicht sinnvoll, als erstes die einzelnen Prozessschritte in der Mitte von oben nach unten und danach die anderen Spalten jeweils zeilenweise von rechts nach links zu befüllen.

Sie können aber auch zunächst die vier Spalten „Customers“, „Outputs“, „Inputs“ und „Suppliers“ jeweils von rechts nach links befüllen und die Prozessschritte als letztes befüllen. Dies kann hilfreich sein, um den Prozessschritt korrekt zu beschreiben. Egal, wie Sie es machen, ein Prinzip bleibt immer bestehen, die Zeilen werden immer von links nach rechts befüllt. Denn das Ziel eines Prozesses ist es immer einen wie auch immer gearteten Kunden zu befriedigen. Dies kann ein interner oder ein externer Kunde sein und dieses Prinzip gilt sowohl für Management-, Wertschöpfungs- als auch für Unterstützungsprozesse. Daher ist es wichtig, sich immer Gedanken darum zu machen, wessen Bedürfnis hier eigentlich befriedigt werden soll. Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass dies nicht immer klar ist. Genau für solche Situationen ist die SIPOC-Analyse ja auch gedacht.

Achten Sie immer darauf, dass Sie die Prozessschritte als Aktivität beschreiben, also z.B. „Tisch decken“ und nicht „gedeckter Tisch“ oder ähnliches. So erkennen Sie einfach, ob es sich tatsächlich um eine Tätigkeit handelt, die aktiv durchgeführt wird und entsprechend auch einen Output hat.

Modellieren Sie konsequent nur den Happy-Path. Subprozesse, Verzweigungen etc. dürfen Sie sich für die spätere detaillierte Modellierung aufheben.

Noch ein kleiner Hinweis, der nicht fehlen sollte, Sie können die SIPOC-Analyse auch ganz bewusst einsetzen, wenn Sie einen richtig verqueren Prozess haben, wo sich niemand einig ist, wie er sein sollte und was das Ziel des Ganzen ist. So lassen sich z.B. auch teaminterne Querelen recht neutral visualisieren und es findet sich eine Lösung für die zukünftige Bearbeitung.

Die SIPOC-Analyse: Ein praktisches Beispiel

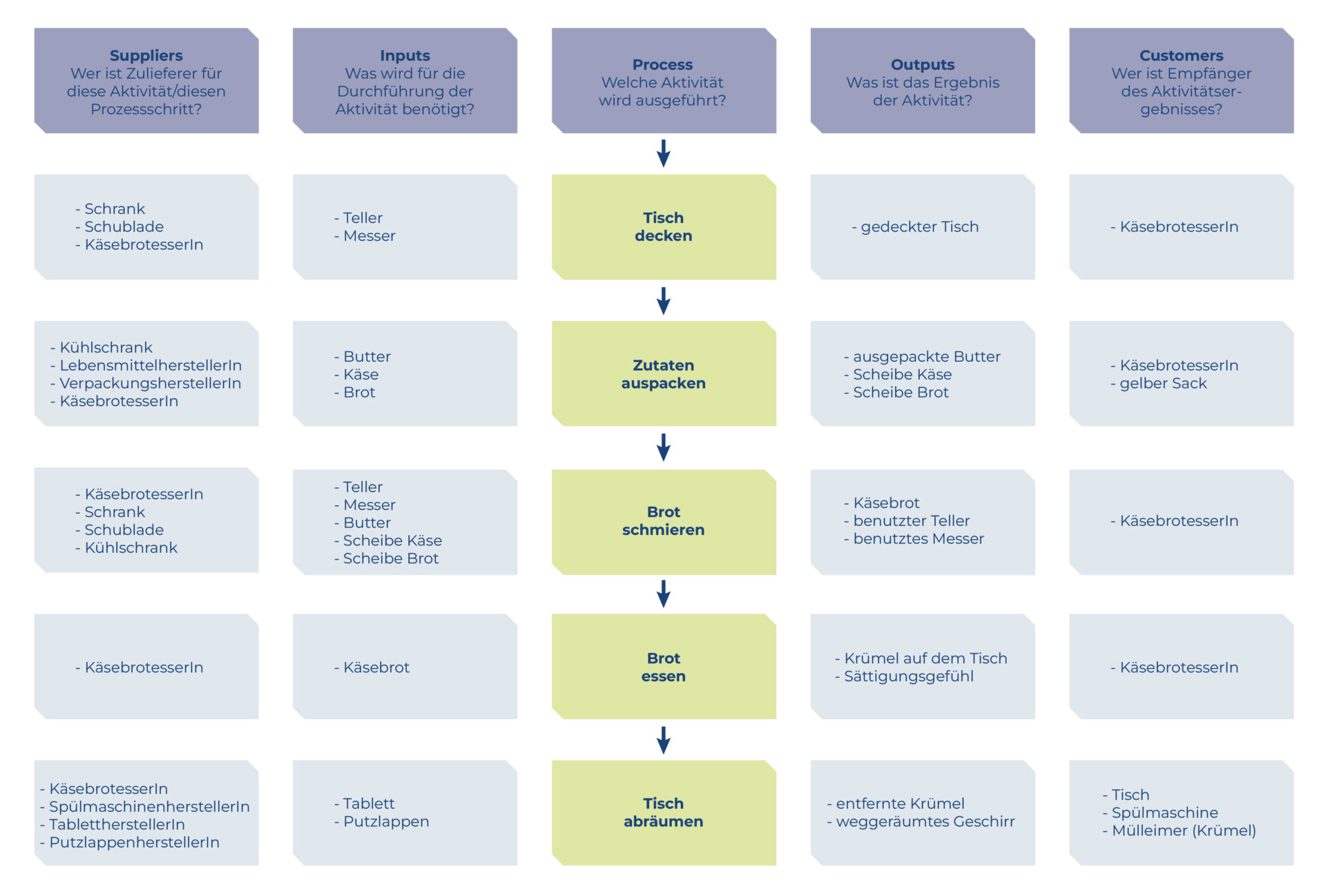

Nun zu einem praktischen Beispiel für eine SIPOC-Analyse.

Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Käsebrot essen und Sie haben keine der Zutaten im Haus.

Grob betrachtet besteht der Prozess aus vielen Teilprozessen:

- Das Backen des Brotes

- das Herstellen des Käses

- das Herstellen der Butter

- die Weitergabe der hergestellten Produkte an den Einzelhandel

- der Kauf der Lebensmittel durch die Konsument*in

- Schmieren des Käsebrots

Sie finden, das könnte man noch erweitern? Was ist mit den Kühen, die die Milch geben, was ist mit dem Getreide, das angebaut werden muss, was ist mit der Herstellung des Mehls? Was passiert, nachdem Sie das Käsebrot gegessen haben? Was ist mit der Reinigung des Geschirrs? Was passiert mit dem Abwasser?

Aber Sie finden auch, dass das jetzt ein bisschen viel ist? Ich auch, das ist ja schon fast eine Prozesslandkarte der Nahrungsmittelherstellung. Und das wollten wir ja gerade nicht. Also schauen wir uns doch den Teilprozess an, den wir alle vermutlich gleichermaßen kennen. Wir schmieren uns ein Brot.

In der folgenden Abbildung finden Sie die einzelnen Prozessschritte inklusive „Customers“, „Outputs“, „Inputs“, und „Suppliers“. Sie sehen, dass alle Spalten außer „Process“ oftmals mehrere Punkte enthalten. Eine Begrenzung gibt es hier nicht. Im Sinne der Übersichtlichkeit sollte es aber nicht zu viel werden.

Dies ist ein Beispielprozess. Ihnen fallen bestimmt Schritte ein, die sie anders gedacht hätten oder es fehlt Ihnen ein entscheidender Punkt. Wichtig bei der Darstellung ist, dass Sie aus ausreichender Flughöhe auf Ihren Prozess schauen. Sie sollten versuchen, nur die wesentlichen Prozessschritte zu beschreiben. Bei unserem Beispiel könnte man z.B. trefflich darüber streiten, ob die beiden Prozessschritte „Zutaten auspacken“ und „Brot schmieren“ tatsächlich getrennt dargestellt werden sollten.

Dokumentieren Sie insgesamt Ihre Prozesse so, dass sie Schwachstellen erkennen können. Dafür kann es durchaus ausreichend sein bestimmte Prozessschritte wegzulassen oder zusammenzulegen. Stellen Sie aber bei einem Ihrer gelebten Prozesse z.B. fest, dass immer wieder ein Schritt nicht oder nicht korrekt bearbeitet wird, dieser aber wichtig ist, damit der Prozess nicht abbricht, dann sollten Sie diesen Schritt unbedingt beschreiben. Wenn Sie Zuständigkeiten, Inputs usw. klären, vermeiden Sie zukünftig z.B. die Produktion von Ausschuss und haben zufriedenere Kunden. Oder Sie sparen sich adhoc-Reparaturprozesse, die zu Ressourcenengpässen führen.

Genau aus oben genannten Gründen ist es wichtig, eine SIPOC-Analyse immer gemeinsam durchzuführen, um den Prozess aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und wichtige Dinge nicht zu übersehen.

Ein paar Tipps zum Schluss

Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Wenden sie die Methode so an, wie Sie Ihnen weiterhilft. Das Wichtigste ist, dass Sie mit anderen gemeinsam und strukturiert über Ihre Prozesse sprechen und Ihre Erkenntnisse dokumentieren. Mit einer erfolgreichen SIPOC-Analyse haben Sie einen großen Schritt hin zu einer detaillierten Prozessdokumentation getan. Diese bildet die Basis für die Optimierung und Automatisierung Ihrer Prozesse. Haben Sie das Gefühl, dass die SIPOC-Analyse nicht ganz das passende Tool für Sie ist, dann lesen Sie gerne meinen Blogbeitrag zu Brown-Paper-Methode, der hier demnächst erscheint. Dies ist eine weitere schöne Methode, um sich gemeinsam einen ersten Überblick über die Prozesse zu verschaffen.